「勉強が分からない。

『どこが分からないの?』って言われても、どこが分からないのかが分からない」

と思ったことはありませんか?

そのまま続けていればそのうち分かるようになるのか?

残念ながらその可能性は低いです。

ではどうすればよいのか?

分からないところを見つけるしかありません!

今日は、分からないところを見つける手順をご紹介します。

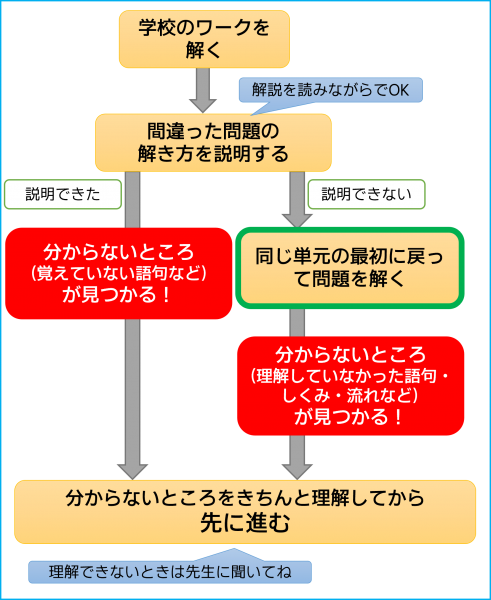

分からないところを見つける手順

どの教科もざっくり言うと、以下の手順で分からないところを見つけます。

手順

- 問題を解く

- 間違った問題の解き方を説明する

- 説明できない場合は分かるところまで戻る

ここから教科別に詳しくご紹介します。

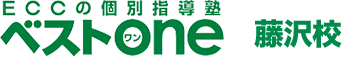

英語

英語の分からないところを見つけるための手順は以下の通りです。

手順① 文法問題を解く

今やっている単元の文法問題を解いてみてください。

学校のワークで構いません。

手順② 間違った問題の解き方を説明する

次に、解説を読みながらでよいので、全く分からなかった問題や間違った問題の解き方を自分で説明してみて下さい。

説明できた人は、この段階で分からないところが見つかったということです。

例えば、解説を読んでいるときに、ある文法の法則を知らなかったことが分かり、そこを理解したら説明できたケースなどです。

この場合は、その知らなかった文法の法則=分からないところということになります。

また英語の場合は、単純に英単語の知識がなかったということもあります。

その単語の意味を知ったとたん、その文法問題が解けることも多いのです。

その場合は、知らなかった単語=分からないところということになります。

しかし解説を読みながらでもうまく説明できなかった場合は、手順③に進んでください。

手順③ 分かるところまで戻る

積み上げ型教科の場合、説明できなかった個所の基礎が分かっていない可能性があります。

思い切って、自分が確実に分かっている!というところまで戻る。そこから先に進む!

ここがポイントです。

では実際には何をやればよいのでしょうか?

教科書の文章を読むだけでよいです。英語を1文読んでは、日本語に訳してみる。

そうやって読み進めると、うまく日本語に訳せない個所が出てくるはずです。

その日本語訳できなかったところ=分からないところの可能性があります。

その個所の解説を読みます。

解説を読むと、

「わ、これ、知ってるつもりだったけど、分かってなかった」

と思う人が多いようです。

ここで解決すればラッキーです。ここからさらに先に進んでください。

💡この段階で解説を読んでも分からな人は、学校や塾の先生に聞いてみてください。

💡また、中1の教科書から読んでみたけど、特に引っかかるところもなく、分からない個所を見つけることができなかったという人も、迷わず学校や塾の先生に聞いてみてください。

Aさんの場合

ここでベストワン藤沢校での具体的な例をご紹介します。

Aさんは、中2の2学期ごろから、英語を読んでも意味が分からなくなり、定期テストの得点も明らかに下降線を辿っていました。

そろそろ高校受験に向けて、本格的に苦手の英語を克服したいのですが、どこから勉強したらいいのか?

そもそも自分はどこが苦手なのだろうか?と思い悩んでいました。

そこで以下のようにして、分からないところを見つけました。

① 問題を解く

中2の2学期の定期テスト範囲の不定詞の文法問題をやってみました。

② 間違った問題の解き方を説明する

できなかった問題を、解説を読みながら説明しようとしましたが、何を言っているのか理解できず、説明はできませんでした。

③ 説明できない場合は分かるところまで戻る

中1の教科書を出してきて、教科書本文を読みながら引っかかるところを探しました。

最初のころは簡単なので、英文を読んで意味が分かり、どんどん先に進みました。

すると、不定詞のかなり手前で日本語訳ができなくなりました。結局「不規則動詞変化」を覚えていないことが判明しました。

1つの文の中に2つの動詞があるところに混乱が見られ、不規則動詞を覚えていないAさんは、1文の中で重要な役割があるその不規則動詞をすっとばして、不定詞としての動詞を中心に文を解釈するという誤解をしていたのです。

「ここだったんだ!不定詞は絶対に分かってるつもりだったけど、ここが分かってなかったんだ😅」

「不規則動詞を覚えたら、他の文法も分かるようになってきた。」 とAさん。

不定詞の文法問題に戻り、何問かさらに解いてみると、全問正解!

「英語が嫌いにならなくてよかった・・・」

と講師の先生もホッとしました。

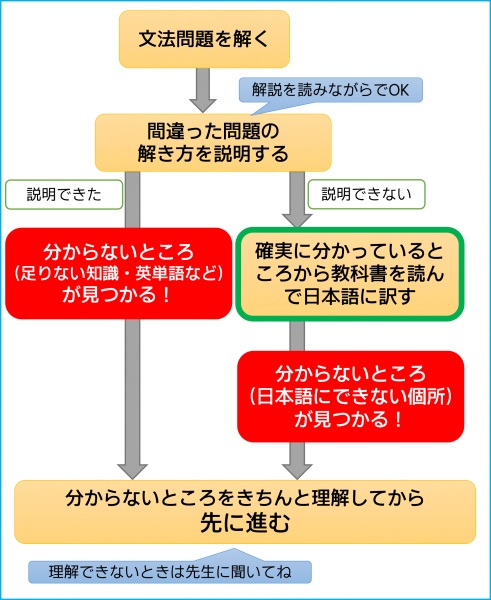

数学

数学の分からないところを見つける手順は以下の通りです。

手順① 計算問題を解く

今やっている単元の計算問題を解いてみてください。

学校のワークで構いません。

手順② 間違った問題の解き方を説明する

次に、解説を読みながらでよいので、全く分からなかった問題や間違った問題の解き方を自分で説明してみて下さい。

説明できた人は、この段階で分からないところが見つかったということです。

例えば、解説を読んでみたら勘違いしていたところ、知らなかったところ、または理解していたつもりだけど理解していなかったところが分かり、そこを理解したら説明できたケースなどです。

この場合は、勘違いしていた、などのところ=分からないところということになります。

また意外に多いのが単純な計算ミスです。この場合は解き方をすんなり説明できることが多いでしょう。

しかし解説を読みながらでもうまく説明できなかった場合は、手順③に進んでください。

手順③ 分かるところまで戻る

積み上げ型教科の場合、説明できなかった個所の基礎が分かっていない可能性があります。

分からないと感じる単元の基礎ができているかを確認しましょう。

思い切って、自分が確実に分かっている!というところまで戻る。そこから先に進む!

英語の場合と同じです。

中学数学は以下の領域に分かれています。

- 数と式

- 図形

- 関数

- 資料の活用

分かるところまで戻るときは、同じ領域・系統の基礎部分に戻ります。

例えば中1の「比例、反比例」で分からなくなってしまったときは、小6で出てきた「比例と反比例」の問題、解説を見直すということです。

ここを理解してから中1に戻ると、すぐに理解できるケースが多いのです。

💡基礎に戻ってみたけど、特に引っかかるところもなく、分からない個所を見つけることができなかったという人は、学校や塾の先生に聞いてみてください。

Bさんの場合

ここでベストワン藤沢校での具体的な例をご紹介します。

中3のBさんは、「簡単な式の展開や因数分解」の問題が苦手でした。前から苦手だったので、どこでつまずいたのかよく分かりませんでした。

そこで以下のように分からないところを見つけました。

① 問題を解く

簡単な式の展開や因数分解の計算問題をやってみました。

② 間違った問題の解き方を説明する

できなかった問題を、解説を読みながら説明しようとしましたが、できませんでした。

③ 説明できない場合は分かるところまで戻る

中2の教科書を出してきて、「文字式を用いた式の四則計算」についての解説を読みました。

なんとなく分かった気がしたのですが、中2の問題もその解き方をうまく説明できませんでした。

そこで今度は、中1の同じ系統である「文字を用いた式」に戻り、ベストワンの先生に中1の「文字を用いた式」について丁寧に説明してもらいました。

この後は、中1、中2の問題を解けるようになり、解き方もすらすらと説明できました。

そして中3の「簡単な式の展開や因数分解」の問題を多めに解いてみました。

最初から全問正解ではありませんでしたが、先生の解説を聞くと、もう戻ることなく理解することができました!

基礎が分からないまま高校生になると、数学は本当に難しくなります。

基礎固めが大学入試突破につながります!

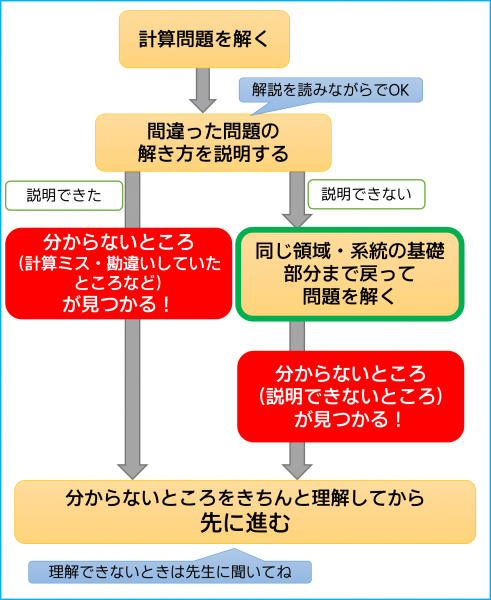

国語

国語の分からないところを見つける手順は以下の通りです。

手順① 長文問題を解く

今やっている教科書の長文問題を解いてみてください。

学校のワークまたは問題集を使いましょう。

手順② 間違った問題の解き方を説明する

次に、解説を読みながらでよいので、全く分からなかった問題や間違った問題の解き方を自分で説明してみて下さい。

国語の場合は、計算問題のような解き方とは違いますね。

例えばよくある「主人公のある言動の理由」を聞かれる問題の場合、「ここでこれを言っているから正解はこれ」と解説してみてください。

また国語の場合、語彙力不足のせいで正解できないケースがあります。実は結構多いパターンです。

解説に言葉の意味が書いてあって、その意味を理解してから説明してみたらできたという場合は、この段階で分からないところが見つかったということです。

この場合は、その言葉の意味=分からないところということになります。

国語は、語彙力を付ければ付けるほど、長文読解が得意になり、以下の手順③は不要になるので頑張ってください!

しかし解説を読みながらでもうまく説明できなかった場合は、手順③に進んでください。

手順③ 分かるところまで戻る

国語は、どこまで戻るかを判断するのは難しい教科ですが、目安は「今より簡単な長文に戻る」ことです。

具体的には、「一つ前の学年のワークまたは問題集」で演習すればよいでしょう。万が一、その学年の内容も難しいようであれば、「さらにもう一つ前の学年のワークまたは問題集」を解いてみます。

文章の内容が分かりやすくなった上で、設問を解いてみてください。

そして国語の長文読解にはコツがあります。

「これまでの読書量が少なかったから私には無理」と思う人も多いようですが、これは関係ありません。

長文読解が苦手だと感じる人は、以下を意識しながら読んでみてください。

主語:〇〇は/〇〇が

日本語の場合、主語が略されている場合があります。

略されている文章が来たら「主語はこれ」と意識して読んでください。

述語:〇〇する/〇〇した

日本語は、「何をした」などの述語が最後に来ますが、文が複雑になると、意外と分かりにくい可能性があります。

主語が何をしたのか、何をするつもりなのか、どういう状態になったのか、など、意識してください。

指示語:あれ/これ/それ/どれ

この指示語は、直接質問になることが多いですね。

例:この場合の「これ」は何を指していますか?

などです。ですので、指示語を理解しながら読むだけで、全体が分かってきます。

💡簡単な長文に戻ってみたけど、特に引っかかるところもなく、分からない個所を見つけることができなかったという人は、学校や塾の先生に聞いてみてください。

ちょっとここで一言。

国語は、分からないところを見つけるのが最も難しい教科だと言えます。

たまに、長文の内容を理解しているのに正解出来ない生徒がいます。

それは、設問の中に理解していない言葉があるケースなのです。

ただし塾の先生なら、「この場合は設問の中に分からないところがあるな」と気付いてくれます。

分からないところが見つからないときは、どんどん先生に質問・相談をしてください!

Cさんの場合

ここでベストワン藤沢校での具体的な例をご紹介します。

中1のCさんは、長文読解が苦手でした。小学校では苦手意識はなかったのですが、いつから苦手になったのかが分かりませんでした。

そこで以下のように分からないところを見つけました。

① 問題を解く

中1用の国語の問題集があったので、その中から長文読解問題をやってみました。

② 間違った問題の解き方を説明する

できなかった問題を、解説を読みながら説明しようとしましたが、できませんでした。

③ 説明できない場合は分かるところまで戻る

問題集よりも簡単な長文読解の問題を、ベストワンの先生に選んでもらい、主語、述語、指示語などについて解説してもらいながら解いてみました。

すると、「どこが分からないか分からない」状態から抜け、「ここが分からない」と具体的な質問ができるようになりました。

例えば

「これは誰が(主語)言ったってこと?」

「この『それ』が何を指しているかわからない」

などです。

具体的な質問が出始めると、長文を理解するコツをつかみ始めました。

そして先生が徐々に難易度を上げて問題を出してくれましたが、だんだん正解するようになりました。

正解出来ない場合でも、「ここが分からない」と分からないところをすぐに見つけるようになりました。

理科・社会

理科と社会の分からないところを見つける手順は以下の通りです。

手順① 学校のワークを解く

今やっている学校のワークを解いてみてください。

手順② 間違った問題の解き方を説明する

次に、解説を読みながらでよいので、全く分からなかった問題や間違った問題の解き方を自分で説明してみて下さい。

説明できた人は、この段階で分からないところが見つかったということです。

例えば解説を読んでいるときに、意味を分かっていなかった重要語句が見つかり、それを理解したら説明できたケースなどです。

その場合は、その意味を知らなかった重要語句=分からないところということになります。

理科と社会は暗記がメインです。つまり覚えていないから解けないケースが多いということです。

足りない知識を見つけて暗記するだけで、問題を解けるようになり、以下の手順③は不要になることが多いので頑張ってください!

しかし解説を読みながらでもうまく説明できなかった場合は、手順③に進んでください。

手順③ 分かるところまで戻る

理科・社会の場合は、まずは今やっている単元の最初まで戻りましょう。

例えば理科の「植物の生活と種類」の始めのころは分かっていたけど、後半分からなくなってきた場合は、この単元の1時間目まで戻ります。

そこで何となく分かったつもりで流してしまっていた個所を見つけ、そこを覚えたらすぐに理解できた!というケースが多いのです。

💡1時間目まで戻ったけど特に引っかかるところもなく、分からない個所を見つけることができなかったという人は、学校や塾の先生に聞いてみてください。

Dさんの場合

ここでベストワン藤沢校での具体的な例をご紹介します。

中2のDさんは、理科で「動物の仲間」について学んでいました。

「せきつい動物」と「無せきつい動物」あたりから苦手意識が出てきましたが、だいたい理解しているつもりでした。

しかしテストの結果は良くありませんでした。

そこで以下のように分からないところを見つけました。

① 問題を解く

「せきつい動物の仲間」や「無せきつい動物の仲間」に関する問題をやってみました。

② 間違った問題の解き方を説明する

できなかった問題を、解説を読みながら説明しようとしましたが、途中で分からなくなってしまいました。

③ 説明できない場合は分かるところまで戻る

この単元で最初に習った「動物とはどんな生物か」から復習しました。

授業で「肉食動物と草食動物の生活と体のつくりの違い」を発表したDさんは、ここまではよく理解していました。

が、発表を聞いただけの「せきつい動物と無せきつい動物の区別」については熱心に参加していなかったようです。

結局、その時分からないと感じていたせきつい動物と無せきつい動物=分からないところでした。

もう一度ワークシートを丁寧に読むと理解することができ、また暗記も頑張ったため問題が解けるようになりました。

このケースは、戻る必要がなかったようにも思えますが、意味はありました!

分かっているところも自分で説明したことによって、理解が深まり、興味もさらに湧いてきたのです。

Eさんの場合

社会の具体的な例もご紹介します。

中2のEさんは、社会の「私たちと政治」について学んでいました。

しかし最初から全く興味が湧かず苦手でした。当然テストの結果も悪く、どこから分からなくなったのかも分かりませんでした。

そこで以下のように分からないところを見つけました。

① 問題を解く

ちょうど授業でやっていた「基本的人権」に関する基礎問題をやってみました。

② 間違った問題の解き方を説明する

できなかった問題を、解説を読みながら説明しようとしましたが、意味の分からない重要語句が多すぎてうまく説明できませんでした。

③ 説明できない場合は分かるところまで戻る

「基本的人権」の1時間目で習ったワークシートから復習しました。

重要語句の暗記と、国民と憲法・国会・最高裁判所との関係など、全体の流れや構造をつかむため、ベストワンの先生に手伝ってもらって復習をしました。

すると覚えていなかった重要語句や、きちんと理解していなかった構造が見えてきて、分かっていないところが分かりました。

重要語句はきちんと覚えるしかないので頑張って暗記をしました。

全体の流れや関係性については、教科書を見ながら自分でノートを作りました。

そしてもう一度問題をやってみると見事正解!

先生に勧められて始めた「ノートにまとめる」力も付きはじめ、どんどん分かりやすいノートが作れるようになりました。

|

|

|

|

|

|